الملخص

● يظهر الشرق الأوسط دائما كمنطقة سريعة التقلب. ومن بين أسباب عدم الاستقرار الكامن في المنطقة تبرز ثلاثة قضايا رئيسية: الجغرافيا المصطنعة، وانهيار الإجماع الإقليمي، وأزمة الدولة القطرية.

● يتسم الشرق بسمة بارزة، هي افتقاده للاتساق. حيث لم تستند حدود المنطقة، (دون تعميم كامل)، إلى منطق جغرافي واضح، أو إلى حقائق تاريخية عرقية أو ثقافية، وإنما شقتها سكين القوى الاستعمارية المهترئ، مخلفة وراءها صراعات مزمنة، تجعل المنطقة “مكتظة بعدم الاستقرار”، فيما تواصل قوى الجغرافيا والثقافة تحدي الحدود التي تبدو دائما غير حصينة؛ لأنها لا تتوافق مع منطق جغرافي طبيعي أو تاريخي مستقر، ويبقي شبح تقسيم بعض دول المنطقة حاضرا.

● فقدت منطقة الشرق حالة الإجماع ودخلت في عصر طويل من التجزئة والتشتت، فشلت خلاله في الإجابة على سؤال الوحدة/الإجماع/الاتحاد في كافة صوره. كما تتسم المنطقة بغياب القيادة في صورتها الفردية أو الجماعية، مما يؤجج التنافس على الموارد والنفوذ الجيوسياسي، ويفاقم الصراع على موقع الزعامة الشاغر. ولا شك أن المصالح الغربية تساهم في الإبقاء على هذه الديناميكية.

● تجلى الصراع على الزعامة الإقليمية في سياق حقبة الربيع العربي، التي شهدت تقلبات كبيرة وسريعة لأن ميزان القوى الإقليمي مازال قيد التشكل، مما يضع شكوكا إزاء مستقبل المصالحات الإقليمية. فبالرغم من أن سياسات التهدئة قابلة للتطور في ظل التوجه لتعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري، لكنّ الدول المتصالحة لم تتفق استراتيجيا على حدود التنافس الإقليمي، أو على سياسات تكاملية تجاه ملفات معينة، وإنما اكتفت بالتوقف عند خطوط الصراع القائمة، وهي خطوط هشة وغامضة.

● مثلت الثورات العربية نهاية الرهان على صيغة الاجتماع السياسي السائد، وأكدت التطورات اللاحقة أن الهوة تتسع بين الدولة القطرية العربية وشعوبها، ما يضيف للشرق المزيد من عدم الاستقرار.

● ارتبطت الدولة الحديثة في الغرب بالأمة، بينما شهد العالم العربي تناقضا بين الدولة القطرية والأمة. ولم تعد الدولة حاضنة للسلطة بقدر ما هيمنت السلطة على الدولة، ومن ثم صار التهديد للسلطة يتضمن خطرا وجوديا على الدولة ذاتها، وهو سبب رئيسي لعنف الدولة/السلطة العربية.

● تتجلى أحد جوانب أزمة الدولة العربية في ضعف شرعيتها الثقافية والإيديولوجية؛ فرغم تبني الطبقة الحاكمة خطابا سياسيا قائما على أفكار جامعة قومية أو اشتراكية، أو إسلامية، إلا أنها ظلت دائما طبقة أقلية منغلقة وغالبا غير تمثيلية، ولا تمثل مصالح القوي الاجتماعية الأوسع.

مقدمة

في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في فاعلية أقامتها مؤسسة ذي أتلانتيك، عن الأشياء الإيجابية التي تحدث في الشرق الأوسط والتي سمحت لإدارة بايدن بتحويل اهتمامها إلى أماكن أخرى، قائلا – بلغة واثقة – إن “منطقة الشرق الأوسط أصبحت اليوم أكثر هدوءً مما كانت عليه خلال عقدين من الزمن.” لاحقا، أرسل سوليفان مقالا إلى مجلة فورين أفيرز يتضمن نفس التعبير، لكنّه اضطر لتعديله بعد تفجر الأوضاع في الشرق الأوسط إثر إطلاق حركة حماس عملية “طوفان الأقصى” بعد ثمانية أيام فقط من تصريحات سوليفان الواثقة.

ليست هذه المرة الأولى التي تدمي فيها المنطقة أنف سياسيين دوليين كبار؛ فالشرق الأوسط ظهر دائما كمنطقة غير مستقرة سريعة التقلب، حتى إن رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك كان يقول إن “المتشائم في الشرق الأوسط هو متفائل ذو خبرة.”

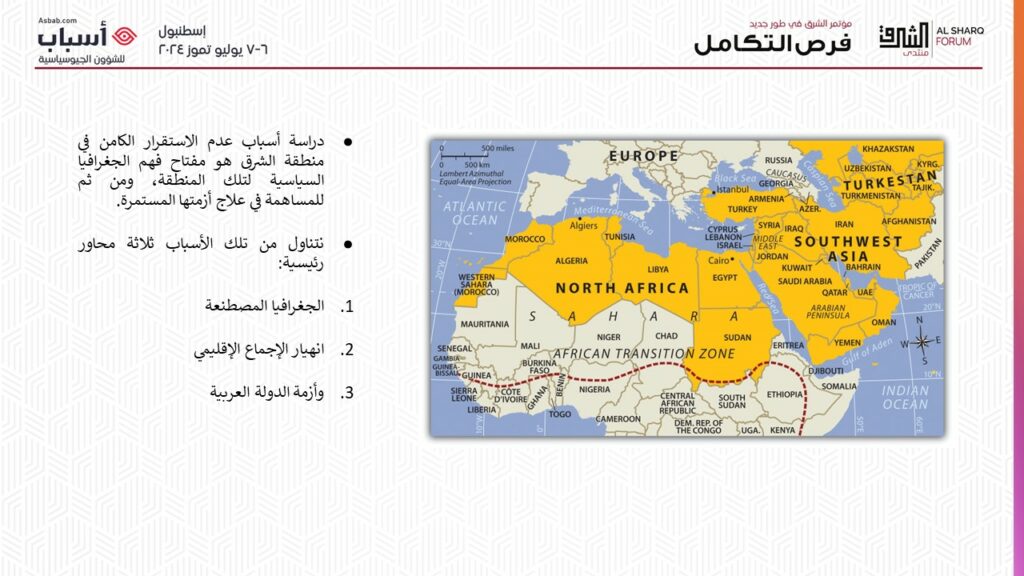

إن دراسة أسباب عدم الاستقرار الكامن في الشرق الأوسط هو مفتاح أساسي لفهم الجغرافيا السياسية لتلك المنطقة المهمة، ومن ثم للمساهمة في علاج أزمتها المستمرة. ولا شك أن مثل هذه الدراسة هي مهمة أوسع من حدود هذا التحليل، ولكن تكفي الإشارة إلى ثلاثة محاور رئيسية: الجغرافيا المصطنعة، وانهيار الإجماع الإقليمي، وأزمة الدولة العربية.

أولا: جغرافيا الشرق الأوسط المصطنعة

تمتد منطقة الشرق في مساحة تلتقي فيها قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا. ويشمل مفهوم الشرق الأوسط، المرتبط بالقوى الاستعمارية، من ناحية الجغرافيا السياسية كافة دول المنطقة العربية وتركيا وإيران.

بينما يفضل بعض علماء الجغرافيا السياسية التعامل مع ما يعرف بالشرق الأوسط الكبير كوحدة متصلة، تضيف إلى الدول السابقة دول آسيا الوسطى، وأحيانا القرن الأفريقي. وسيتركز تحليلنا هنا على المفهوم الأول، دون نفي الاتصال الجيوسياسي بينه وبين آسيا الوسطى والقرن الأفريقي.

تتسم هذه المساحة الجغرافية بسمة رئيسية بارزة: افتقادها للاتساق؛ فبينما تشكل جغرافية كل من روسيا والصين والهند الواسعة دولة واحدة، وتتسم الجغرافيا الأوروبية بوجود هياكل تحالف تحقق قدرا كبيرا من التنظيم والتجانس (الاتحاد الأوروبي والناتو)، فإن منطقة الشرق الأوسط، على العكس، تمثل خليطا غير منتظم من الممالك، والسلطنات، والحكومات الدينية، والديمقراطيات، والأنظمة “الجمهورية” العسكرية. والأهم من هذا الخليط غير المتجانس من الدول هو حقيقة أن “الحدود المشتركة بينها كأنها شقت باستخدام سكين مهترئ” على حد وصف روبرت كابلان.

لم تستند هذه الحدود، (دون تعميم كامل)، إلى منطق جغرافي واضح، أو إلى حقائق تاريخية عرقية أو ثقافية، وإنما شقتها سكين القوى الاستعمارية، مخلفة وراءها صراعات مزمنة، بعضها ناتج عن قضايا حدودية، وبعضها ناتج عن انقسامات قبلية وعرقية ولدتها الحدود التي مزقت مجتمعات بشرية طالما كانت موحدة، فضلا عن الصراعات الناتجة لاحقا عن اكتشاف الثروات الطبيعية في مناطقة متنازع على سيادتها. هذه الصراعات، رغم تفاوت حدتها، تمثل معلما بارزا للجغرافيا السياسية في المنطقة، بما يشمل، تركيا واليونان، مصر والسودان، السودان وإثيوبيا، السعودية والإمارات، الكويت والسعودية وإيران، إيران والإمارات، العراق والكويت، المغرب والجزائر.

لا يعني هذا أن كل دول المنطقة مصطنعة؛ فعلى سبيل المثال دول مثل مصر أو إيران أو تركيا أو تونس لا شك تستند إلى تراكم تاريخي وحقائق جغرافية واضحة.

لكنّ حتى هذه الدول تعرضت بصورة أو بأخرى إلى تداعيات تشكل المنطقة القسري عقب الحرب العالمية الأولى وفق مصالح القوى الاستعمارية وليس إلى تاريخ الاجتماع السياسي الذي شكل المنطقة على مدار قرون. ولا شك أن التجلي الأبرز للمصالح الاستعمارية هو خلق دولة “إسرائيل”، بما نتج عنه من حروب مستمرة لا تقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل شملت أيضا دول مصر وسوريا والأردن ولبنان، فضلا عن تأثيره على مجمل الاستقرار الإقليمي. من ثم، أصبحت المنطقة، “مكتظة بعدم الاستقرار”؛ إذ تسعى قوى الجغرافيا والثقافة دائما إلى تحدي الحدود التي صنعها البشر دون حكمة، خاصة وأنها تبدو دائما غير حصينة؛ لأنها في كثير من الأحيان لا تتوافق مع منطق جغرافي طبيعي أو تاريخي مستقر.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أي بعد نحو قرن من رسم خريطة المنطقة، ظهر واضحا أن تحدي الحدود وعدم الاكتراث بها مازال سمة مميزة في المنطقة، كما يظهر من قبل جماعة عرقية كما في حالة الأكراد، أو جماعات أيديولوجية كما في حالة داعش، ومن قبل مجموعات قبلية كما في حالة قبائل السودان وتشاد وليبيا. والأخطر من ذلك، أن شبح تقسيم بعض دول المنطقة مازال حاضرا، وربما ممكنا، كما في السودان وليبيا واليمن، فضلا عن مساعي خلق دول جديدة كما في حالة شمالي العراق وسوريا.

ثانيا: انهيار الإجماع الإقليمي

من الاستنتاجات الأساسية حول سمات الجغرافيا السياسية لمنطقة الشرق الأوسط، أن هذه المنطقة فقدت حالة الإجماع منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية، ودخلت في عصر طويل من التجزئة والتشتت.

حيث فشلت دول المنطقة منذ ذلك الحين في الإجابة على سؤال الوحدة/الإجماع/الاتحاد في كافة صوره؛ فقد أحبطت بشكل سريع مساعٍ مصرية لوراثة “الخلافة”، ثم أخفقت قوى القومية العربية في تحقيق حلم الدولة العربية الواحدة، بينما وصلت كافة الترتيبات الإقليمية سواء كانت جامعة الدول العربية، أو منظمة المؤتمر الإسلامي، أو حتى الاتحادات الأصغر مثل مجلس التعاون الخليجي، أو اتحاد المغرب العربي، إلى تنسيق محدود لم ينجح حتى في حل صراعات دوله الأعضاء نفسها، فضلا عن أن يصل إلى مستوى متقدم من الاتحاد أو التكامل في الجوانب الاقتصادية أو العسكرية.

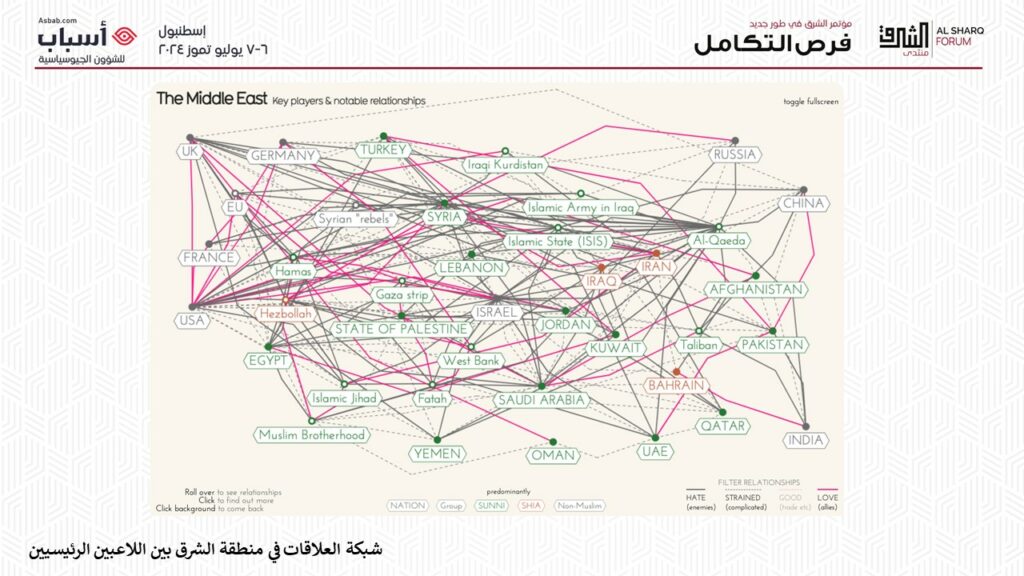

ومن ثم؛ تتسم المنطقة بغياب القيادة، في صورتها الفردية أو الجماعية، التي تستطيع تبنّي طرح جماعي يوحد الإقليم، ما يبقي المجال مفتوحا للتنافس على موارد المنطقة والنفوذ الجيوسياسي، وصولا إلى الصراع على شغل موقع الزعامة الذي ظل دائما شاغرا.

ولا شك أن المصالح الغربية تساهم في الإبقاء على هذه الديناميكية؛ لأن من استراتيجيات الغرب تجاه المنطقة عدم السماح بهيمنة قوة إقليمية عليها، وهو الأمر الذي شددت عليه استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن في أكتوبر/تشرين أول 2022، وقبل ذلك أكدت استراتيجية إدارة ترامب على ضرورة الحفاظ على “توازن قوى إقليمي مناسب” في الشرق الأوسط.

ومما يساهم في بقاء النفوذ الدولي محوريا، أن دول المنطقة المتنافسة، والتي أخفقت في تطوير أجندة إقليمية مشتركة تعبر عن مصالحها، تلجأ دائما للاستعانة بالدعم الأجنبي (الغربي غالبا) ضد بعضها البعض، للدفاع عن مصالحها ضد جيرانها الذين تعتبرهم منافسين في الحد الأدنى، أو حتى تنظر إلى بعضهم كتهديد.

ويمكن ملاحظة أثر ديناميكية الصراع على موقع الزعامة الإقليمية في سياق ثورات الربيع العربي. حيث قدرت دول عربية أن الثورات لن تعيد ترتيب توازن القوى داخل المجال العربي فحسب، بل سينتج عنها أيضا تغير التوازن الإقليمي لمصلحة تركيا وإيران، وليس مجرد تغير أنظمة حكم في بعض الدول العربية.

ومن ثم حرصت هذه الدول على “استعادة مصر” بثقلها الجيوسياسي المهم لتحقيق توازن عربي في مواجهة النفوذين الإيراني والتركي. لكنّ مصر بسبب أزمتها الاقتصادية ومحدودية قدرتها على إسقاط قوتها العسكرية خارج حدودها، لم تقدم كل ما أريد منها.

مع الوقت لم يقتصر الاستقطاب الإقليمي على استقطاب بين دول عربية وإيران، ودول عربية وتركيا، بل أصبح تركيا – إيرانيا، وعربيا – عربيا، وحتى خليجيا – خليجيا. وبينما باتت سياسات الصراع والغضب لا نهاية لها، إذا بالمنطقة تفاجئ الجميع مجددا، وتشهد سياسات تهدئة شملت كافة الأطراف المتنافسة بمستويات متفاوتة، لكنّها في مجملها استهدفت طي صفحة سنوات الاستقطاب التي أرهقت الجميع.

هذه التقلبات الكبيرة والسريعة ليست ناتجة عن حسابات سياسية قصيرة الأجل أو سياسيات أقرت على عجل، ربما حدث هذا في بعض الحالات، ولكنّها في الأساس تحدث بصورة متكررة لأن ميزان القوى الإقليمي مازال قيد التشكل وغير ناضج بصورة لافتة، ومن ثم تسعى دول الإقليم لملء الفراغ، وانتزاع النفوذ وتأمين مصالحها، واختبار حدود قدرتها على فرض أجندتها الإقليمية.

هذا التوتر الكامن في الجغرافيا السياسية للمنطقة يجعلنا ننظر بحذر كبير إزاء مستقبل سياسات المصالحات الإقليمية. فبينما من المرجح، في المدى القريب، استمرار انحسار التوترات وتقدم جهود خفض التصعيد والمصالحة، وتغليب مسارات التعاون خاصة الاقتصادي، فإن التهدئة الإقليمية تظل، في بعض حالاتها على الأقل، قابلة للتعثر أو حتى للانهيار.

فالدول المتصالحة قررت طي صفحة سنوات الخلافات والتوقف عن التصعيد الإعلامي، لكنّها لم تتفق بصورة استراتيجية على حدود التنافس الإقليمي، أو على سياسات مشتركة تجاه ملفات معينة. فعلى سبيل المثال، لم تتفق مصر وتركيا والإمارات على رؤية استراتيجية للملف الليبي، ولم ترسم السعودية وإيران نهجا إقليميا مشتركا إزاء الصراع في اليمن والتنافس في العراق وسوريا، فضلا عن الحد من النفوذ الإيراني في دول الخليج نفسها.

وبالتالي من المبكر تماما الجزم بأن الشرق الأوسط انتقل من المواجهة إلى التعاون بصورة طويلة الأجل، أو أن المنطقة مقبلة على حقبة طويلة من الاستقرار. ومع عدم تجاهل أن سياسات التهدئة قابلة للتطور، خاصة في ظل التوجه لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير التعاون الأمني والعسكري، إلا أن الأمر، حتى الآن، أشبه بالتوقف عند خطوط الصراع القائمة، وهي خطوط هشة وغامضة.

ثالثا: أزمة الدولة القطرية كمحفز لعدم استقرار الشرق الأوسط

يتفق كثير من الباحثين والمفكرين العرب، والمهتمين بدراسة الدولة العربية، على أن الدولة القطرية في العالم العربي تعاني أزمة ترجع أصولها إلى ظروف نشأتها. فبينما تمتعت بعض الدول العربية بنواة جغرافية أو اقتصادية أو ثقافية سابقة على الاستعمار، مثّلت قاعدة لتكون كيانها السياسي، فإن الدول الأخرى نشأت كنتيجة لخطط استعمارية لا تعبر عن معطيات محلية، باستثناء السعودية واليمن اللتان ولدتا مستقلتين.

ورغم اختلاف ظروف النشأة، فإن حدود الدول التي رسمتها القوى الاستعمارية، تسببت في مشكلات الاندماج الوطني والاجتماعي، ونقص الموارد الطبيعية والبشرية، والمشكلات الحدودية التي سبق الإشارة إليها. بينما ولدت مؤسسات الدولة القطرية العربية بصورة “قسرية شائهه”، حسب سيف الدين عبد الفتاح، ارتبطت بالخضوع للظروف الاستعمارية، وكانت المحصلة العامة “مأسسة الدولة الإقليمية وتعزيزها على صورة النموذج الأوروبي”.

كما يرى نزيه الأيوبي الذي يستنتج أنه على الرغم من الطبيعة “المتضخمة” (over-stating) للدولة العربية، والتي تتجلى في توسع عدد موظفي القطاع العام ودور الدولة في الاقتصاد والمجتمع، فإن هذا التضخم ليس نموا طبيعيا من رحم تطورات اجتماعية واقتصادية مرت بها شعوب المنطقة.

وبينما اتخذت الدولة القومية في الغرب طابعا جامعيا ارتبط بالوحدة (الوحدة الألمانية، والوحدة الإيطالية) وبمفهوم الأمة القومية (الأمة الفرنسية والأمة البريطانية)؛ فقد ارتبطت الدول القطرية العربية بتقسيم كيان أكبر هو الإمبراطورية العثمانية، ومن ثم ظلت عناصر التفكك مؤثرة في علاقات الدولة العربية متمثلة في نزاعات الحدود والسيادة، وضعف مؤسسات وعلاقات التكامل.

ولهذا؛ يرى علي أومليل، أن الدولة الحديثة في الغرب ارتبطت بالأمة، بينما في العالم العربي وجدنا أنفسنا في تناقض بين الدولة والأمة، وهو نفس الاستنتاج الذي يذهب إليه برهان غليون. كما يخلص بشير نافع إلى أن المنظومة الإقليمية التي رعتها السيطرة الأجنبية ارتكزت إلى التجزئة السياسية، ولم تلبث أن عملت على توليد المزيد من التشظي الداخلي، الإثني والطائفي.

أزمة الشرعية

تعاني الدولة القطرية في العالم العربي من أزمة شرعية عميقة، تصل إلى فكرة الدولة ذاتها. ومن الضروري هنا التمييز بين ثلاثة مستويات أساسية في تكوين الدولة:

- مستوى تقني، مادي، يتمثل في وجود جهاز مركزي تستخدمه سلطة ما، قد تكون منتخبة أو مغتصبة.

- مستوى سياسي، يضع قواعد لممارسة السياسة وتداول السلطة ومنع توظيفها لخدمة مصالح شخصية أو حزبية أو فئوية تسيطر على الجهاز المركزي. هذه القواعد لا تستمد قيمتها فقط من القانون، لكنها أيضا تحتاج قوة اجتماعية تاريخية تحمل قواعد المشروع الوطني/القومي.

- مستوى أخلاقي/أيديولوجي، يعطي للسياسة الوطنية معناها، وقيمتها الإيجابية، ويجعلها خادمة لمبدأ إنساني أعلى يبرر وجود الاجتماع السياسي نفسه، ويضمن للدولة ذاتها توازنا داخليا.

وتتحقق شرعية السلطة بقدر التطابق بين القيم التي تلهم عمل الدولة والقيم التي تحرك المجتمع. فمن الممكن استيراد أنماط من التنظيم الإداري والتقني، كما تتبدل الطبقة أو النخبة الحاكمة، لكنّ غاية الدولة وقيمتها الأخلاقية ترتبط بالقيم الاجتماعية وتطور المجتمع.

ومن ثم تدخل الدولة في حالة تناقض مع المجتمع حين يتم استيراد الأنظمة الإدارية جنبا إلى جنب مع القيم الأخلاقية المرتبطة بها، حينها تصبح الدولة أداة خارجية بالمعنى الحرفي للكلمة، وفق تعبير برهان غليون.

لذلك، فإن أحد جوانب أزمة الدولة العربية يتجلى في ضعف شرعيتها الثقافية والإيديولوجية؛ حيث كانت كثير من الأفكار السياسية الغربية التي حملتها عملية التحديث غير متوافقة مع تقاليد الاجتماع السياسي في المجتمعات العربية، وهو ما تسبب في انقسام بين طبقة تستمد شرعيتها من عملية التحديث، (البيروقراطية الحاكمة مثلا)، وأخرى تكافح من أجل الحفاظ على التقاليد.

نتج عن هذا أن الدولة كلما حاولت فرض هيمنتها على بنى المجتمع القانونية والتعليمية والاقتصادية والعلمائية، قوبلت بالمعارضة ومن ثم تعززت القطيعة بينها وبين المجتمع. وكلما فشلت الدولة في بسط سيطرتها على المجتمع، لجأت للاعتماد بصورة مفرطة على وسائل شمولية.

من جانبه يرى عبد الله العروي أن السبب الرئيسي لضعف شرعية الدولة في العالم العربي هو تعلق الفرد – ومن ثم المجتمع – بأنماط أخرى يعتبرها أفضل للتنظيم السياسي والاجتماعي تتوحد فيها أهداف الفرد والجماعة، مثل حلم الدولة العربية الواحدة.

كما يلاحظ نزيه الأيوبي أن المفكرين العرب منذ القرن التاسع عشر، الإسلاميين منهم مثل جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده، أو القوميين العروبيين مثل ساطع الحصري وميشال عفلق، لم يهتموا بمسألة الدولة الوطنية، مقابل اهتمامهم بمشاريع الوحدة والتكامل الإسلامية أو العربية. هذا التعلق بواقع مأمول منفصل عن الدولة القائمة رغم قيامها بأدوار اجتماعية (التعليم والتشغيل وإنفاذ القوانين…الخ)، لا يحقق إجماعا حولها، خاصة وأن حتى الدعايات الرسمية كانت تؤكد أنها مجرد مرحلة على طريق تحقيق غاية أعلى.

لا يعني السعي إلى كيان وحدوي أكبر، أن الدول العربية الإقليمية توقفت عن تطوير أجهزتها البيروقراطية وبناء الجيوش الوطنية، كما أن هذا لا يعني أن المواطنين لا يشعرون بالانتماء أو الولاء لدولهم، خاصة وأن الدول العربية، مثل أي دولة حديثة، تعمل بصورة ممنهجة على خلق هوية وطنية متمايزة، وأحيانا متعالية، حتى على جيرانها العرب. ونتج عن الحروب والصراعات الإقليمية العربية-العربية المزيد من الاهتمام بـ”صناعة” شخصية وطنية جامعة يلتف حولها الشعب، وبناء سرديات جديدة تعزز الانتماء القطري وتضعه فوق أي انتماء آخر.

عنف الدولة العربية

يفرق نزيه الأيوبي بين مفهومي “الصلابة” و”القوة”؛ حيث يجادل بأن الدولة العربية ليست قوية، ولكن طبيعتها الباطشة العنيفة “الضارية” (fierce)، تدفعها إلى القسر الفج كي تحافظ على نفسها. ويتجلى ضعف الدولة العربية في: (أ) أنها تفتقر بدرجات متفاوتة إلى البنية التحتية التي تمكنها من النفاذ في المجتمع بشكل فعال من خلال آليات مثل جباية الضرائب؛ (ب) أنها تفتقر إلى الهيمنة الإيديولوجية اللازمة لتشكيل كتلة اجتماعية تتقبل شرعية الطبقة الحاكمة فكريا وليس قسريا. وهي نفس الخلاصة التي يرى فيها هشام جعيط أن الدولة العربية “ما زالت لا عقلانية، واهنة، وبالتالي عنيفة”.

ورغم تبني معظم الأنظمة العربية خطابا سياسيا قائما على أفكار عريضة وجامعة مثل القومية أو الاشتراكية، والإسلامية، إلا أن الطبقة الحاكمة ظلت دائما طبقة منغلقة ذات قاعدة ضيقة جدا وغير تمثيلية، وهو ما يصفه بشير نافع بـ”حكم الأقليات”، التي قد تكون أقليات عسكرية أو طائفية أو حتى أقلية بالمعنى السياسي. لا تمثل الدولة العربية إذا مصالح القوي الاجتماعية المكونة لها، بل تعبر بصورة ضيقة عن مصالح وطموحات الأقليات الحاكمة. ومن ثم تتوسع الدولة في سياسات تقييد وحصار فعاليات المجتمع ومؤسساته المدنية بما يضمن لها إبقائها تحت سيطرتها الشاملة.

نتيجة هذا، تحولت الدولة العربية إلى وسيلة وأداة في يد السلطة الحاكمة، التي لا تتورع عن ممارسة أقصى درجات العنف والبطش لضمان استمرارها. أي إن العلاقة بين الدولة والسلطة صارت معكوسة؛ فالدولة لم تعد حاضنة للسلطة بقدر ما هيمنت السلطة على الدولة، ومن ثم صار التهديد لأي سلطة يتضمن بالتبعية خطرا وجوديا على الدولة ذاتها، وهو سبب رئيسي لعنف الدولة/السلطة منذ ولادتها، وتجلى هذا العنف غير المحدود في مواجهة ثورات الربيع العربي، إذ بات أي ثمن مرحب به للحفاظ على السلطة، حتى لو كان تقسيم الدولة أو انهيار مؤسساتها أو حتى الاستعانة بقوات أجنبية.

أزمة الدولة العربية وهشاشة الاستقرار الإقليمي

ولعقود سابقة، راهنت الشعوب العربية على دولة ما بعد الاستقلال؛ إما لأنها جسدت نضال التحرر الوطني، أو لأنها قدمت وعود الرفاه والتقدم، أو حتى لأنها رفعت شعارات قومية أو إسلامية نضالية، أو ربما لمزيج من كل هذا.لكن بعد هزيمة عام 1967 ثم التطبيع مع “إسرائيل”، وفشل مشروعات الرفاه وتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية المضطرد لأغلب الشعوب العربية، جاءت الثورات العربية كإعلان لنهاية الرهان، ووصول عدد كبير من أنظمة الحكم العربية لنهاية طريقها، وأن الحاجة باتت حتمية لوضع أسس جديدة للاجتماع السياسي.

لكنّ الأنظمة، التي تسيطر على الدولة وتحتكرها، قررت أن تكون تكلفة تغييرها هي وضع المجتمعات في مواجهة مفتوحة مع مؤسسات الدولة، والأخطر من ذلك أن النظم الحاكمة بعد مرور عقد من الثورات لا تظهر إرادة حقيقية لتصحيح المسار؛ فبدلا من أن تعالج جذور المشكلات التي جعلت الثورة ضرورية، إذا بها تواصل سياسات أمنية واقتصادية تفاقم نفس المشكلات، وتقدم لشعوبها المزيد من القمع واللامساواة الاجتماعية، فضلا عن الشعور بالمهانة الذي بلغ ذروته مع حرب غزة التي وقف فيها النظام العربي الإقليمي عاجزا في أحسن حالاته.

والخلاصة، أن الهوة أخذة في الاتساع بين الدولة العربية وشعوبها، وهو واقع لا يمكن إلا أن يضيف للشرق المزيد من عدم الاستقرار. صحيح أن الدول غير العربية في المنطقة تواجه أيضا تحديات داخلية تتعلق بالتنوع العرقي، أو الاستقطاب السياسي، أو التنمية الاقتصادية، لكنّها في مجملها تظل تحديات داخلية لا تساهم بنفس القدر في هشاشة الاستقرار الإقليمي كما في حالة الدولة العربية.